因为疫情的缘故,寒假一直放到了六月。

回到出家的小庙,收拾了一间瓦房,搬来了一张木桌,洗净了一个书柜。

收拾房间,收拾身心,开始了山居僧活。

房间对着春山,桌柜对着窗外,书柜上放着山里采回来的野菊花和节节高,窗外日光弹指过,席间花影坐前移,每日足不出户就可以看花开花落,悟生灭枯荣。

花木无心而自在,人若能效得一二,自能领略一番开阔天地,徜徉其间弗牵尘网,妙不可言。

书桌上除了书,还有一张小时候用过的毛毡,我把它翻出来,重新展开,铺上桌布。

上面似朵朵花开的墨痕,是童年间每日写字的残留,也是时光的印迹。

每日不用写论文,刷课时,更没有你来我往,虚与委蛇;

清晨明相乍现,随之钟鼓齐鸣;

山僧开始鱼贯入殿,齐声唱诵,梵音绕梁不绝。

早点过后,用过早饭,沿着蜿蜒曲折的山路散步,不仅有山花烂漫,翠竹绵延,还可与林间清新的晨风打个照面。

山静似太古,日长如小年,当奔营的步履慢下来,僧活的禅意便涌上去。

散步归来,焚香枯坐,听风听雨听蝉鸣,亦不失一乐事;

即便无法“一念净心成正觉”,有杯茗相伴,炷香相守,也可在云烟缭绕香气充盈的刹那刹那间,体会那“表里俱澄澈,妙处难与君说”的寂静。

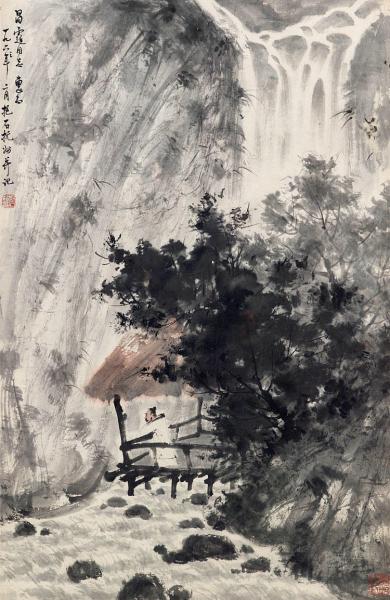

《竹涧焚香图》,南宋马远所作

苏东坡被贬谪到海南岛儋州,在室内题了一首诗:

无事此静坐,一日似两日。

若活七十年,便是百四十。

南台静坐一炉香,终日凝然万虑亡。

当静坐配上焚香,则是山居僧活的顶配。

宋人陈去非的《焚香》有云:“明窗延静昼,默坐消尘缘。即将无限意,寓此一柱烟。

袅袅的香烟,将本就静谧的氛围营造的更具禅意,让人于飘渺之间,不自觉转换心境,难怪陆游说“年来妄念消除尽,回向神龛一炷香”。

经过静坐的盈敛,心神古井不波,此时已日上三竿,弄笔窗间,拿出字帖,体会那一笔一画的庄严,沉浸在岁月的精确流逝中,不能自拔。

练字时,我总会听一曲《山居吟》。

不仅是因为应景,更是因为好听。

这首曲子最早见于《神奇秘谱》,题解也很有意思:

是曲者,宋毛仲翁所作,其趣也,巢云松于丘壑之士,澹然与世两忘,不牵尘网,乃以大山为屏,淸流为带,天地为之庐,草木为之衣,枕流漱石,徜徉其间。

至若山月江风之趣,鸟啼花落之音,此皆取之无禁,用之无竭者也。所谓乐夫天命者,以有也夫。又付甘老泉石之心,尤得之矣。

午饭要丰盛一些,总要有些时令蔬菜;

若实在没有,折笋蕨,采荠麦,也能欣然一饱。

饭后小窗高卧,风展残书,待午睡懒醒,窗外依旧云淡风轻,花气熏人,可以拿出难啃的经论,泡一壶老白茶,细细披寻。

晦涩的义理堆在嘴边,被爽利的茶汤一股脑冲入肚中,再去洗洗消化。

今天令人挠头的法义,常常会在几天后绕佛时心开意解,积攒多日的苦闷霎时间变成灵瓶乍泻的欢喜。

苦闷的堆积,原来就欢喜的堆积。

晚饭草草繁衍一下,依旧去爬山,归而倚杖寺门之下,则夕阳在山,紫绿万状,变幻顷刻,恍可人目。

一天就如此不着痕迹的愉快度过;

一月,也就不知不觉的悄然度过。

现代人总是追求刺激,受不了“一眼望到头的生活”。

却殊不知生活中的大多小确幸,

其实就藏在这些日复一日的时光细节里。

因为日日是好日,所以欣然的重复这日复一日。

风吟唤醒,月照入眠,享暮露晨风,偷浮生余闲

也许山居,才是僧活本来的样子。

当然,住山可不是天天吃了睡这么简单,还要会很多必备技能。

比如种地:古德有云:一日不做,一日不食。

一位山居者曾说,种地有一种生命的美感;

一个生命在认真地播撒另一个生命,一个生命借由另一个生命开始萌芽绽放,两种不同的生命个体,彼此照应,彼此滋养。

这跟在超市买菜、在餐馆点餐是完全不同的感受。从开始拿起锄头开荒、把种子埋进土地、看着它们一点点发芽长大时,那份连接就逐渐产生了。

山居的代表陶渊明,不肯为五斗米折腰,只想“种豆南山下”,即使“草盛豆苗稀”,也觉“愿无违”。但我没他的胸襟。

遇见田间的杂草,必除之而后快。

其实修行的过程,也就是除草的过程,

所谓业为地,‘识’为种子,‘无明’覆蔽,爱水为润,我心溉灌,种种诸见令得增长。

无始劫来长满心田的烦恼杂草,需要我们黾勉苦辛,朝乾夕惕,日复一日的耐心除去。

稍有懈怠,就会故态复萌,继续烦恼不堪。

其实山居和除草的本质都一样——减缘。

减少外界的干扰,减少需要滋养的外缘,专注的做好该做的事。

上学时,告诫自己无数次要息交绝游,但没有一次做到的。

住山的几个月,自然而然的做到了。

明末散曲家施绍莘在自己的《西佘山居记》中这样写到:

居山中,雨不出,风不出,寒不出,暑不出;贵客不见,俗客不见,生客不见,意气客不见,惟与高衲、羽流、相知十数人往还。

息交绝游,需要心理物理的双重隔绝。

心入墙壁,方能入道。

住山,也不是谁都能住的。

住山要具备资格:

正所谓宁在大庙睡觉,不在小庙办道。

在丛林道场之中,眼见尽是道人,耳闻全是大法;

冷暖有人照顾,饥渴有人供给,茶来伸手,饭来张口。

间有恶习奔腾,必策之以法杖,或有清规触犯,即警之以厉言。

在丛林中,身心的滋养、道业的清净都是有人护持的。

但在山中小庙里,就只能自己护持自己了。

所以禅宗讲:不破初关不闭关,不破重关不住山。

所谓重关,是指见性之后,再用功修持,则不但不为“有”所碍,而且亦能不执着于“空”,此称为“透重关”,又作大死大活。

此后,再用功磨炼,乃能达寂照不二、空有无碍之境,虽五欲当前,亦运用自如而不失本性,此时住山,才是安全的。

真的想要住山,即便达不到破重关,起码也要有耿介拔俗之标,萧洒出尘之想。

如果是躲清静,住几天就会受不了。

因为清净也好,嘈杂也罢,都是外相。

厌烦此外相,而去奔求彼外相的人,也终究会厌烦彼外相。

因为令他难以忍受的不是红尘的嘈杂,而是内心的热恼。

草萤有耀终非火,荷露虽团岂是珠。

草丛间的萤虫闪耀,终究不是真火;荷叶上露珠晶莹,却也不是珍珠。

脱离本质的形式终究只是假象。

想要真的安住身心,山间与红尘其实不是关键;

关键还在于自己是否准备安住,是否愿意安住,是否能够享受安住;

如若不能,住山的寂寥会比红尘的嘈杂更令人绝望。

如果是为了山水之乐而住山,也终将因为枯燥之苦而离去。

谈山林之乐者,未必真得山林之趣

宋代文人许安仁的《游泰安竹林》是这样说的: 客来总说游山好,不道山僧却厌山。

如果内心没有安住,环境越静谧,越能激发汹涌的烦恼。

内心如果已经安住,却又要让自己紧迫起来。

山中的安静日子是很容易令道人沉溺其中的。

出家修道,目的是了生脱死,而不仅仅只是体会孔颜乐处。

苦海涛汹,业风无定,此生错过,后世何追;

当勤精进,如救头燃,但念无常,慎勿放逸。