图片解说:油画简介

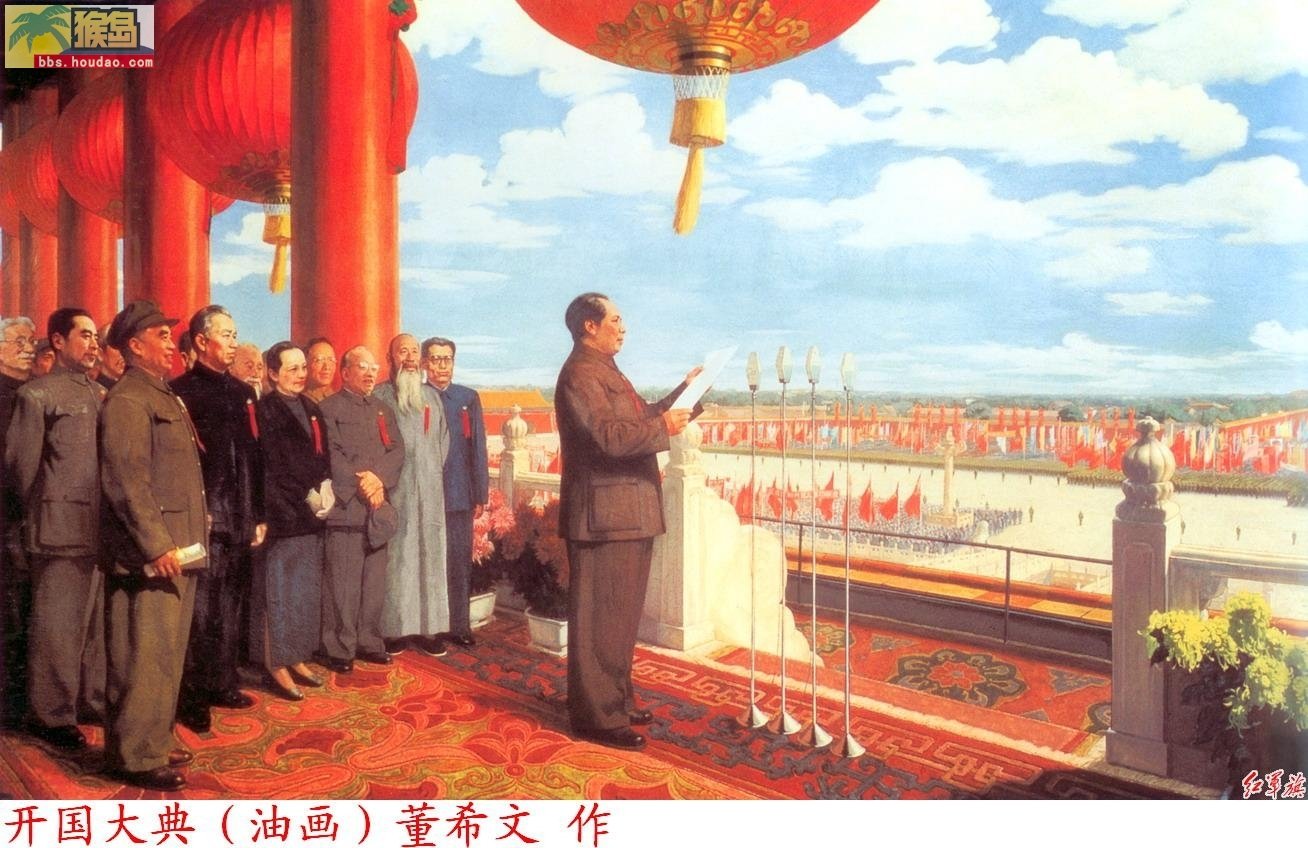

油画《开国大典》

《开国大典》是中国画家董希文于1953年完成的著名油画,描绘1949年10月1日中华人民共和国开国大典上毛泽东在天安门城楼上宣读中央人民**公告,宣告中华人民共和国成立的一刻,为董氏最著名的代表作。 1952年底董希文受中央美术学院交付任务绘制此画,耗费约二个月时间完成。1953年9月27日完成图刊载于《人民日报》。该画于1959年开国十周年时入藏北京中国革命博物馆。 油画《开国大典》所描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民**成立时天安门国庆典礼的盛况。场面恢宏,喜庆热烈,毛泽东和其他中央领导神采奕栾,气度不凡。蓝天白云,风和日丽,广场开阔,红旗如海,天安门城楼金碧辉煌。画家在进行严谨的写实描绘中,借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法。作者使蓝天与地毯、红柱子、红(蟹)灯笼及红旗等造成强烈的对比,并增加了节日的喜庆气氛。在写实手法的描绘中,画家又进行了大胆的艺术加工,如透视和光影的处理都没有严格地按西方写实绘画中的素描要求,在画面的右侧部位减去一根柱子,这些都是为了适应并强化画面主题和总体的需要,同时也适于中国广大读者的审美情趣。还应该提到的是,这些作品具有较强的装饰性抒情性 。有评者认为是“富有装饰意味的纪念碑性的大型历史画。”

油画作者

作者董希文(1914—1973)是浙江绍兴人,曾在苏州美专、杭州美专西画系就读,1939年去法国留学,后回国。1943年赴西北敦煌艺术研究院并投入对敦煌壁画的研究。后任中央美术学院教授。他还创作过《春到西藏》、《哈萨克牧羊女》、《苗女赶场》、《百万雄师过大江》等主题性绘画。在他的写实油画中,吸收了中国传统艺术的营养,如明快响亮的色彩、某种装饰意味等都体现了中国艺术的精神和审美理想。

创作历程

《开国大典》一直被誉为“共和国成立的艺术见证” 。它深入人心,也凝聚着一代又一代新中国建设者的爱国情感。1951年初,中国革命博物馆遵照中宣部、文人部的指示,开始筹备建党30周年绘画展览,具体由中国美术家协会、中央美术学院领导蔡若虹、江丰、王朝闻组织落实。参展的作者为北京、华东的几十位知名画家。几个月的时间,这些实力画家们为展览拿出了近百件绘画作品。这是新中国美术史上的一次风云际会,绘画界各路诸侯的精品不仅在这次画展中引起了人们的共鸣,而且很多作品都被中国革命博物馆收藏,甚至后来一些作品还在中国美术史上赢得了一席之地。如《地道战》、《***延安整风》、《强夺泸定桥》等等。后来大家在总结中一致认为:好作品不少,但体现共和国成立的气氛不够。 当时谁也无法预知,这个结论为历史巨作《开国大典》的诞生打下了伏笔。 中国革命博物馆研究员李仁才对笔者说:“作为国家级博物馆所收藏的有关党史的绘画作品,没有一件展现中华人民共和国成立的力作显然是不合适的。当时革命博物馆展览厅确实需要一件这样的好作品。” 1952年,中国革命博物馆决定委托中央美术学院组织完成一幅巨型油画:“开国大典”。中央美院把这项艰巨的任务交给了37岁的青年画家、院知名教授董希文。 几次为领袖、英雄画像,并参加过开国大典,由他执笔创作“当之无愧” 应该说这是一个公正的选择,更是一个历史的选择。 董希文在美术界早已声誉鹊起,他的画多次得到徐悲鸿、艾中信等著名画家的好评。 董希文生于浙江绍兴,杭州艺专毕业后又去湖南及越南河内深造,后又到我国西南、西部和西北地区学习、创作,曾在敦煌临摹壁画达3年之久。其素描、油画功底在同行中有口皆碑。1949年初北平解放,董希文创作水粉画《北平入城式》。虽现已说不清《北平入城式》的成功是否与点名董希文创作《开国大典》有联系,但董希文长于革命题材创作、长于人物画的本领确实是行内知名。 当年董希文手拿这张草图请教了许多画家,如徐悲鸿、艾中信、江丰、吴作人、罗工柳等。 值得一提的是,从草图上可以看出董希文创造性的突破有两个。第一个是草图上除***侧身站在靠近中间位置,其他领导人都站在左边三分之一的画面,而右面则是广场群众,这样左实右虚相差悬殊的布局按一般构图规律来看似乎有失平衡。另外一个就是按正常视觉规律,在***的右前侧应有一根天安门城楼的大红柱子。 美术界的同行们对董希文大胆的构图设想感到奇特并表示赞赏,认为第一个突破加大了领导人与广场群众一实一虚、一近一远、一少一多的对比效果,能更好地突出节日气氛。而第二个突破大家认为极为大胆,“抽掉”这根柱子,广场显得更为开阔,相反如果画上这根柱子反倒显得累赘了。为了稳重起见,董希文还请教了几个建筑学家,大家对此均表理解和赞同。著名建筑学家梁思成这样评价:“画面右方有一个柱子没有画上去……这在建筑学上是一个大错误,但是在绘画艺术上却是一个大成功。” 很快,董希文投入《开国大典》的实画创作。两个月后,巨型油画《开国大典》创作完成。 决定《开国大典》的构图,曾做了较长时间的推敲,在构草图的阶段,他身上经常揣着一张像明信片那样大小画在重磅卡片纸上的画稿,凡遇到美术界及文艺界人士,便拿出来征求大家的意见。我就是从六郎庄土改工作队回美院开会时第一次看到这张草图的。草图的设计很有创造性,他既根据1949年10月1日天安门城楼上举行开国大典的庄重而喜庆的气氛为基调,又不局限于再现当时的实际情况,采用了一种表现派和现实派相结合的手法,艺术处理很大胆。但是董希文当时并没有把握,因为构图上有几个问题可能会引起争议,甚至要被否定。他对我说:"能有机会创作这样重大的革命历史画,是千年难逢的好运气。可是照片和电影资料不合我的构思理想,只能用作参考。这幅草图试图把天安门广场的群众场面和城楼上的国家领导人联系在一起,我认为不这样不足以表现新中国成立这一历史事件的宏伟气概……这件作品必须集思广益,否则难以画好,限期又紧,我真有点着急呢!"董希文对油画创作一向深思熟虑,同时又很虚心听取别人的意见。在《开国大典》的创作过程中,特别在起草阶段,更是虚怀若谷,不耻下问。据我所知这张画在小卡片上的草图,有不少北京美术界的同行曾经看到过,他也向一些年轻美术工作者征求过意见。一位很有威望的教授,在业务问题上表现出如此自觉的群众观点,是非常可贵而且值得称道的。 这幅画在不到十五平方英寸卡片纸上的草图和原来定稿的构图没有多大出入,画面的格局已经可以看出天安门广场的开阔。人物的勾画虽很简单。但已经能看出主要国家领导人的身材特征。董希文所要征求的意见重点有两个方面,首先是关于画面上人物的布局安排。草图上除了***侧身站立在画面中间,其他的领导人都站在左边大约三分之一的画面上,形成左实右虚相差悬殊的布局。从一般的构图规律来看,似乎失去了平衡。他特别担心画成大幅油画以后,不知将是什么效果。其次是构图上天安门城楼中间两根廊柱之间的跨度大大放宽了,和实际的建筑构架也相差悬殊,可能会引起人们的非议。他所以要做这样的构图处理,都是为了显出天安门广场的明朗开阔,群众场面的雄壮宏伟!使得国家领导人置身在这样一个天地恢恢的气氛中,从而体现出"中华人民共和国成立了!中国人民从此站立起来了!"的庄严宣言。 一个透视上的问题是画面上的正阳门城楼坐落在画面上垂直的子午线上,这和天安门城楼的方位稍有偏差。董希文对我说过,他要把正阳门城楼画成正南北方向,也是为了使得广场感到开阔。我觉得这个作用不大,但是他还是这样画了。《开国大典》上有这样一些透视上的问题,可是爱挑毛病的透视学教授却并没有提出过非议,这也说明董希文的创作构思得到了大家的理解,而主要是画面的感人效果说服力。如果画面上看起来别扭,那是一定要责怪透视上的错误的。 董希文接受这件创作任务时,正在北京郊区参加土改工作(1950年初)。他被调回城里后,遵照必须尽快完成的指示,只用了两个多月的时间便交了卷。他虽然不习惯赶任务的创作方法,但以无比旺盛的创作热情克服了许多困难,如在收集文字资料、形象素材进行构思的同时,还亲自参与制作画布(那时没有现成的宽门面油画布),以及筹划做大型油画的各种设施和所需的工具材料等。 为了画《开国大典》,董希文搬到亲戚家的一间小屋。这个临时画室很窄小,面对2米多高、4米多长的画布,后退的空间仅有三四米。董希文作画时后背紧贴墙壁,也不能将画面尽收眼底,无法看到画面的整体效果,董希文是凭借经验和直觉完成创作的。董希文的女儿董一沙说:“《开国大典》动手以后,父亲常常是没日没夜地画。那时,他抽烟抽得很多,没半天工夫,烟灰缸就满满的了。在他画得入神的时候,喊他吃饭,都听不见,家里人都知道,这时候绝不能打搅他,只好先把饭收起来。” 为了节省时间,董希文常在画室的椅子上过夜。由于房间太小,画幅上接房顶,下贴地板,作画时,一会儿爬上房顶,一会儿躺在地上。 《开国大典》的创作进度很快,不到两个月的时间已经完成七八成,而且从画作创作中的一些细节里可以看出董希文心思所用至深。董一沙介绍说:“父亲画天安门城楼上的地毯时,为了增强地毯的质感,他在颜料中掺上锯木的木屑和沙子,增强了地毯的质感。张澜长袍上的褶皱看上去是特意熨平折好,专等到庆典才穿上去的,还有汉白玉的栏杆故意没有画得很白,而是偏黄,是为了体现中国是有几千年历史的古国……” 当年5月,毛泽东等党和国家领导人审查一批美术作品,当他们看到《开国大典》时,都很兴奋。***点头赞道:“是大国,是中国。”这对董希文无疑是莫大的奖赏和鼓励。因为用油画来体现中华民族的气派,一直是他的愿望。 《开国大典》是新中国成立不久随即和广大群众见面并博得广泛称誉的革命历史画。董希文精心设计的这件新颖的油画也被艺术界人士所普遍推崇,成为他生平最重要的代表作,也是它的成名之作。董希文早已是我国著名的油画家,但自从《开国大典》问世,这幅洋溢神州风采的油画,使他在国际上也获得了不小声誉。

艺术评价

《开国大典》引起较大反响,并掀起了“油画中国风”的艺术思潮。画家艾中信曾作过如下分析:“从构图到设色,从人物到场面,它的气派很足以反映泱泱大国的风度。董希文把主要人物处理在不到一半幅面的左侧,不仅是手法的大胆,重要的是他懂得构图的大局……《开国大典》的大块色彩,通俗易懂,看起来似乎简单,但这大红、碧蓝和金黄(缨络和菊花)是有意安排的。它把一个风和日丽日子里一个庄严热烈的场面描绘出来……” 一些知名画家看了这幅油画之后,都认为这是一件不可多得的绘画精品。中国革命博物馆将这幅画展出后,在艺术界和社会上都引起很大的反响。徐悲鸿看了《开国大典》之后非常兴奋,对此做出了很高的评价。他说:“董希文圆满地完成了任务,应得一百分。”但他同时也以西洋油画的传统标准做了后半句评价:“也应扣掉五分,因为缺少一点油画特色。” 这里所说的“缺少一点油画特色”,是指这幅画在很大程度上运用了中国传统画的手法和风格。但这恰恰被很多画家认为正是《开国大典》的成功之处。如果按传统油画用光和设色的手法去创作,这幅画就不会有这种热烈的气氛。 艾中信说:“《开国大典》在油画艺术上的主要成就是创造了人民大众喜闻乐见的中国油画新风貌。这是一个新型的油画,成功地继承了盛唐时期装饰壁画的风采,体现了民族绘画特色,使油画朝着民族化的方向发展。” 至此,绘画界掀起了董希文所一直倡导的“油画中国风”。《开国大典》无疑成为这一理论的典范之作,而这种思潮一直影响至今…… 1953年,人民日报在头版重要位置发表了油画《开国大典》。也是在这一年,人民美术出版社将《开国大典》印成年画在全国发行,发行量达到一个顶峰。 反映重大主题的绘画作品,总是不同程度地维系于特定时代的,革命历史画更是直接和时代的命脉相联系,和人们向往光明、进步的心态紧紧的扣在一起。人们热情欣赏《开国大典》,正是因为它形象地揭示了光辉灿烂的中华民族新世纪,它不仅鼓舞了中国各民族人民自信心和自豪感,同时也震撼着世界人民的心坎,为新中国从此屹立宇东方而同心欢庆。人们喜爱《开国大典》无疑是受到了它的强烈艺术感染,没有艺术性的绘画是不可能令人瞩目倾心的。然而,考察一件艺术品的成就如何,首先映着眼于它的社会效益,然后估计它的艺术价值,社会效益与艺术价值的统一是艺术品是否完美的标准。董希文的成功正在于艺术地完成了这一重大历史任务,揭开了新中国美术史册的第一篇章。

修改过程

1955年,希文奉命将画中的高岗删除,原位以一盆鲜花代替,为第一次修改。 1971年,董希文又奉命将刘少奇删除,原位以董必武填补,为第二次修改。 1979年,基于“实事求是”原则,画家阎振铎、叶武林受命另外复制了此画遭修改前的原始版本。 现在陈列在中国革命博物馆的《开国大典》并不是董希文的原作,而是由靳尚谊、赵域、阎振铎根据原作同时参照印刷品临摹的复制品。原作因在"文革"中作了很大的改动,以后又不能恢复原貌,只能存放在中国革命博物馆的画库里。